Alsace et massif des Vosges

La Corydale creuse et la Corydale solide.

La famille des Papaveraceae est la famille du Pavot, du Coquelicot, de la Chelidoine. L'ancienne famille des Fumariaceae (Fumeterres, Corydales) a été fondue dans celle des Papaveraceae par la magie de la biologie moléculaire !

Comme l'Anemone des bois, nos deux Corydales signent l'arrivée du printemps et se dépèchent de fleurir les sous bois avant la pousse des feuilles des arbres.

Corydalis cava (Papaveraceae)

La Corydale creuse est vivace par un bulbe creux. Elle fleurit souvent abondamment au printemps dans les sous bois de l'Est. La tige de 10 à 30 cm porte des grappes de fleurs éperonnées de 2 cm de couleur violette à blanche. L'éperon est long, courbé, arrondi à l'extrémité. Les bractées sont ovales et entière. Les feuilles sont segmentées.

Corydalis solida (Papaveraceae)

La Corydale solide est fréquente dans les sous bois d'une grande partie de la France. Les feuilles sont composées. Elle est vivace comme la Corydale creuse mais par un bulbe qui reste plein. Les feuilles présentent des division plus étroites. Elle fleurit également en grappe au début du printemps. Les dimensions des tiges et fleurs sont voisines de celles de la Corydale creuse mais, chez la Corydale solide, les bractées à l'aisselle des fleurs sont découpées. L'éperon de la fleur est peu arqué à l'extrémité.

Pendant les trois semaines de floraison, les Corydales peuvent être "attaquées" par le Bourdon terrestre. Le bourdon viendra mordre le bout de l'éperon pour prélever le nectar de la fleur. L'ouverture ainsi pratiquée pourra ensuite être exploitée par d'autres insectes. La plante est ainsi pillée sans être pollinisée faute d'un passage de l'insecte par l'ouverture naturelle de la fleur.

Les graines des corydales possèdent une excroissance charnue (appelée élaïosome) riche en lipides et protéines et très prisée des fourmis pour nourrir leurs larves. Les fourmis transportent alors les graines à distance de la plante mère, parfois les perdent en route, sinon les acheminent dans leur fourmilière. Après la consomation de cette excroissance par les larves, les graines sont rejetées hors du nid ou stockées dans une zone de déchets de la fourmilière, riche en excrément, favorisant sa germination.

Cette relation mutualiste entre la plante et la fourmi, dans laquelle l'apport de nouriture aux fourmis est favorable à la dispersion et la germination des graines, est appelée myrméchorie.

Les bulbes des Corydales contiennent un alcaloïde isoquinoléique, la corydaline, potentiellement toxique par une activité antiacetylcholinesterasique.

http://canope.ac-besancon.fr/flore/nom_com/corydales.htm

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75067-synthese

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75068-synthese

Spohn R et M. Fleurs et insectes. Editions Delachaux et niestlé. p52-55

Hye youg Ji et Al. In vitro metabolism of corydaline in human liver microsomes and hepatocytes using liquid chromatography-ion trap mass spectrometry. Journal of separation science 2012 ; 35 : 1102-1109

Grande gentiane : les racines de l'amertume

La famille des gentianaceae comporte près de 1700 espèces dont les fleurs ont généralement un calice et une corolle en forme de tube campanulé.

La grande gentiane, Gentiana lutea, (Gentianaceae)

fait exception dans la famille avec des pétales jaunes, le plus souvent au nombre de cinq, bien séparés et disposés en étoile. Les fleurs sont rassemblées à l’aisselle des dernières paires de feuilles qui sont en forme de coupelles.

Depuis Altenkraehkopf en descendant sur le lac de Forlet, le 28.06.2015

La plante fleurit la première fois au bout de 5 à 10 ans puis tous les 4 à 5 ans. La période de floraison se situe en début d’été dans le massif vosgien.

Le gynécée, constitué de deux carpelles soudés, terminé par deux stigmates persistants, est bien visible, situé au-dessus de l’insertion des pièces florales. Du nectar produit à la base de la fleur attire les insectes qui réaliseront la fécondation. Après fécondation, il y a formation d’une capsule qui libère les graines par dessiccation.

Frankenthal, le 04/09/2015

Les feuilles, opposées, sont glabres, nervurées ; elles peuvent atteindre jusqu’à 50 cm de long.

Le rhizome et les racines peuvent atteindre 1,50 m et peser de 500g à 3kg.

La plante dépasse un mètre de haut, jusqu’à parfois 1,50m. La tige est creuse. Elle peut vivre de 30 à 60 ans.

C’est la racine qui, dans la plante, concentre le plus de principes actifs ou « principes amers ».

Ces principes amers stimulent la salivation et l’appétit, stimulent les sécrétions gastriques, les sécrétions biliaires et les fonctions hépatiques. Les principaux principes amers appartiennent la famille des iridoïdes. Parmi eux l’amarogentine et l’amaroswerine qui, avec des indices d’amertume de 58 000 000, sont parmi les substances les plus amères. L’indice d’amertume indique la dilution dans l’eau nécessaire à la disparition de la saveur amère. Il faut donc diluer un volume l’amarogentine dans 58 000 000 de volumes d’eau pour ne plus déceler d’amertume !

La racine de gentiane entre dans la composition de nombre de boissons apéritives alcoolisées : Suze, Salers, Avèze …

Dupont F, Guignard JL. Botanique. Les familles de plantes. 16eme ed. Editeur Elsevier Masson.

Bertrand B, Des gentianes et des hommes. Le compagnon végétal Vol. 19 Editions de Terran.

Frankenthal, le 04/09/2015

Le Romarin

Rosmarinus officinalis (Lamiaceae)

La famille des Lamiacées compte 2700 espèces. Les plantes de cette famille ont une tige carrée et des feuilles opposées. La fleur ne présente pas une symétrie axiale mais une symétrie bilatrérale. Les pétales de la fleur sont soudés et forment une corolle bilabiée (à deux lèvres).

Les plantes de cette famille sont couvertes de poils glanduleux renfermant une huile essentielle. C'est la famille du Romarin, du Thym, de la Sauge, la Mélisse, la Menthe, le Basilic, le Serpolet, l'Origan ... la Lavande ...

Colmar le 12/09/2015.

Le Romarin est un arbuste à feuilles persistantes. Les feuilles coriaces, linéaires et étroites dont les bords s’enroulent vers la face inférieure velue et blanchâtre, la face supérieure es lisse vert sombre. Elles marquent une adaptation de la plante à sécheresse. Les fleurs à l’aisselle des feuilles sont blanches à bleu pâle. Le calice est vert d’aspect pulvérulent. La corolle est bilabiée, la lèvre supérieure en casque est bilobée, la lèvre inférieure trilobée. Chez cette Lamiaceae, il ne persiste que deux étamines fonctionnelles dont les filets saillants sont insérés à la gorge de la corolle et les anthères allongés. Le style et son stigmate se développent souvent après les étamines. La lèvre supérieure de la corolle, recourbée, protège les étamines et le stigmate.

Le lobe médian de la lèvre inférieur est large, concave, coloré de taches bleues, véritable piste d’atterrissage pour les insectes. Le Romarin produit à la base de l’ovaire un abondant nectar à destination des butineurs. Ce nectar concentré et riche en saccharose, est très attractif pour les abeilles. L’insecte pénétrant dans la fleur se charge de pollen sur le dos au contact des étamines et le mettra au contact du stigmate d’une autre fleur.

Colmar, le 02/10/2015.

Des poils glanduleux sur le calice des fleurs et les feuilles sécrètent une huile essentielle à l’origine de l’odeur agréable dégagée au simple froissement de la plante. Cette huile essentielle contient du camphre, du cinéole, de l’alpha pinène, du bornéol et des composés phénoliques dont l’acide rosmarinique.

Ces composés phénoliques ont des propriétés antioxydantes mises à profit par les cuisiniers qui utilisent un bouquet de romarin ("bouquet garni") pour protéger les corps gras du rancissement.

Le Romarin par son huile essentielle possède par ailleurs des vertus digestives, biliaires et antiseptiques.

- Hoefler C. Contribution à l'étude pharmacologique des extraits de Rosmarinus officinalis L. et notamment des jeunes pousses : activités cholérétiques, anti-hépatotoxiques, anti-inflammatoires et diurétiques. Thèse pour le diplôme de doctorat de l'université de Metz. Spéciatité pharmacognosie. Université de Metz, septembre 1994.

- Botineau M. Botanique systématique et appliquée des plantes à fleurs. Editions Tech et Doc Lavoisier.

- Silberfeld T. Le romarin. Abeilles et fleurs, fevrier 2012 ; 735 : 23-24

Arnica montana

Arnica montana (Asteraceae)

Arnica montana est une plante vivace, de 20 à 60cm, de la famille des Asteraceae ; elle fleurit dans les Vosges sur les hautes chaumes en juin juillet.

La tige simple ou divisée est couverte de petits poils. Les feuilles sont ovales, lancéolées, nervurées, également recouvertes de poils courts ; elles sont disposées en rosette à la base de la plante et en paires opposées sur la tige. L’inflorescence est formée de capitules de 7 à 8 cm de diamètre de couleur jaune orange. Le capitule est formé d’un réceptacle alvéolé, entouré de petites bractées lancéolées vertes à jaunâtres, sur lequel sont implantées les fleurs centrales tubulées et les fleurs périphériques ligulées. Les petites fleurs centrales sont hermaphrodites, la corolle est tubuleuse à cinq dents et les anthères sont soudées. Les fleurs périphériques sont des fleurs femelles et possèdent une ligule jaune orange, de grande taille, tridentée.

Après l'Immortelle des dunes illustrant les Asteraceae à fleurs tubulées, la Chicorée sauvage décrite parmi les Asteraceae à fleurs ligulées, l'Arnica est un bel exemple de capitule mixte portant des fleurs tubulées au centre et ligulées en périphérie pouvant tromper le néophyte qui ne croit voir qu'une seule fleur.

L'importance d’Arnica montana dans les Ballons des Vosges est unique en France. Néanmoins, son territoire, partagé par les agriculteurs laitiers, les entreprises de loisirs et les cueilleurs pour le compte de laboratoires se réduit considérablement. Afin de concilier les enjeux économiques et écologiques, a été signée en juin 2007 et renouvelée en mai 2016 la convention "Arnica Hautes Vosges" donnant des consignes précises pour les modalités d’exploitation, d’amendement, de traitement phytosanitaire des prairies par les agriculteurs et pour les modalités et autorisations de cueillette pour le compte des laboratoires homéopathiques.

Les fleurs sont récoltées en début de saison florale : soit le capitule entier, soit les fleurs ligulées et tubulées débarrassées du réceptacle et de l’involucre de bractées. La coloration des fleurs est due à la présence de pigments caroténoïdes. Leur activité pharmacologique est attribuée à la présence d’hélénaline et de dihydrohélénaline. Elles sont réputées avoir des vertus vulnéraires, antiphlogistiques, antirhumatismales, antinévralgiques, antiecchymotiques et antimicrobiennes. Différentes préparations, diluées pour éviter les dermatites d’origine allergique, sont utilisées en usage externe pour les traitements des ecchymoses et accélérer la résorption des bosses.

En dehors des spécialités homéopathiques, l’usage interne est actuellement fortement déconseillé. La plante présente de fait une toxicité certaine, à l’origine de troubles gastriques, dyspnées, voire arrêt cardiaque.

A noter qu’une thèse d’exercice de doctorat en médecine (lien) propose une description précise de méta-analyses et d’études afin d’évaluer le niveau de preuve de l’efficacité de l’Arnica montana en homéopathie. Cette analyse de la littérature conclut que l’Arnica montana, en traitement homéopathique par voie orale, pour les traumatismes et notamment post-chirurgicaux, n’est pas supérieur au placebo en terme d’efficacité.

- Dupont F, Guignard JL, Botanique. Les familles de plantes. 16ème édition. Editions Elsevier Masson.

- World Health Organization, Flos Arnicae, WHO monographs on selected medicinal plants. Vol. 3 : 77-87. http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s14213e/s14213e.pdf#page=85

- Tchakmichian M, Etude de quinze plantes à renommée vulnéraire.Thèse pour le diplôme d'état de docteur en pharmacie. Université de Nantes, Juin 2003.

- Botineau M. Botanique systématique et appliquée des plantes à fleurs. Editions Tech et Doc Lavoisier.

- Convention Arnica Hautes Vosges. http://www.vosges.fr/Portals/0/Deliberations/30571.2.0.pdf

- Couatarmanach B, Efficacité de l’Arnica montana : une revue de la littérature. Thèse pour le diplôme d'état de docteur en médecine. Université de Limoges, avril 2011.

Orchis tacheté

Dactylorhiza maculata (Orchidaceae)

L'orchis tacheté fleurit couramment en juillet sur les prairies des Hautes Chaumes en compagnie de la Plantanthère à fleurs verdâtres, l'Arnica des montagnes, la Renouée bistorte et les Pensées des Vosges. Il marque une préférence pour les situations fraiches et humides.

Sa taille varie de 20 à 60 cm. Comme son nom l'indique, ses feuilles sont le plus souvent tachetées sur la face supérieure. L'inflorescence, blanche, rose ou violacée forme un épi conique. Les pièces florales sont assemblées en casque ; le labelle est faiblement lobé et présente des lignes ou de petites taches roses à pourpres. L'éperon est horizontal.

Dirwimmer C, Martinak D, Parmentelat H, Pierné A. A la découverte des orchidées d'Alsace et de Lorraine. Éditions Biotope.

Col du calvaire 27 juin et 08 juillet 2016

La Chicorée sauvage.

Cichorium intybus (Asteraceae)

La Chicorée sauvage est une plante vivace de 0,5 à 1 mètre, fréquente sur les terrains incultes.

La tige est fortement ramifiée. Les feuilles à la base sont découpées, sur la tige les feuilles sont petites, entières, lancéolées, embrassantes.

Les inflorescences sont des capitules bleus, à fleurs ligulées, qui s'épanouissent de juillet à septembre. Elles sont ouvertes de l'aube jusqu'en milieu de journée, aux heures où les pollinisateurs s'activent le plus.

La Chicorée sauvage offre une bonne illustration de plante de la famille des Asteraceae dont les capitules sont constitués exclusivement de fleurs ligulées (voir dernière photo, hors diaporama).

Le genre Cichorium comprend une dizaine d'espèces dont deux principales pour l'usage humain, Cichorium endivia et Cichorium intybus.

Cichorium endivia est cultivée depuis l’époque gréco-romaine ; espèce à partir de laquelle ont été sélectionnées les variétés de salades actuellement consommées : la chicorée frisée et la chicorée scarole.

La Chicorée sauvage, Cichorium intybus, est connue en Europe, en Asie et en Afrique du nord.

Depuis l’Egypte pharaonique, la Chicorée sauvage est une plante médicinale très employée en infusions de feuilles et de racines. Jusqu’au 18eme siècle « on fait plus fréquemment usage de la chicorée sauvage chez les apothicaires que dans les cuisines ». Elle possèderait des vertus apéritives, digestives, régulatrices de l’appareil gastro-intestinal et serait considérée comme stimulatrice efficace des fonctions hépatiques et biliaires.

Sa grande variabilité à l’état sauvage pourrait expliquer l’obtention de différentes variétés à usage alimentaire.

Sélection, amélioration, voire forçage (endives), portant sur les feuilles : la barbe de capucin, les chicorées pain de sucre, les chicorées rouges italiennes, la chicorée witloof (endive ou chicon).

Sélection et amélioration de variétés dont le volume de la racine est considérablement augmenté pour une transformation en « chicorée à café ». L'utilisation de la chicorée comme substitut du café apparait d'abord en Hollande vers la fin du XVIIe siècle, puis gagne le nord de l’Europe. Son véritable essor est consécutif au blocus continental décrété par Napoléon en 1806 qui provoque une pénurie de café.

Le procédé enchaine la fragmentation et déshydratation des racines déshydratées en cossettes puis la torréfaction et le concassage. La torréfaction aboutit à la dégradation de l'inuline contenue dans les racines en fructose puis la caramélisation du fructose. L'intybine, principe amer, combinée avec le fructose caramélisé donne sa saveur spécifique de la chicorée.

Milieu des années 80, la chicorée a été choisie pour la production industrielle d’inuline du fait de la teneur importante en inuline de sa racine mais aussi du fait des connaissances déjà acquises pour sa culture comme substitut du café.

L'inuline est la forme de stockage des sucres des Asteraceae dont la chicorée, comme l’amidon l'est pour d’autres familles et espèces.

L’inuline est constituée d’une seule molécule de glucose à laquelle est accrochée une chaîne, de longueur très variable, ramifiée ou non, de molécules de fructose. L’inuline est un polysaccharide inodore et insipide, soluble dans l'eau.

Par sa structure, l’inuline se comporte comme une fibre alimentaire qui n'apporte pas de calories et possède des propriétés prébiotiques et bifidogènes. Non digérée dans l'estomac et l'intestin grêle, elle passe dans le côlon où elle est assimilée par la microflore présente. Elle stimule ainsi la croissance et l'activité de la microflore intestinale saine, tels que les Bifidobactéries et Lactobacilles.

Elle est par conséquent présente dans un grand nombre de produits alimentaires, produits de régime ou non. Soluble dans l’eau elle permet l’adjonction de « fibres invisibles supplémentaires ». En se liant à l’eau elle peut former une structure analogue à un gel et être utilisée comme émulsifiant et/ou comme substitut de matières grasses

Enfin en néphrologie et exploration fonctionnelle rénale, l'inuline est employée pour apprécier la fonction rénale. Sous perfusion continue, l’inuline est filtrée par le glomérule, non réabsorbée au niveau tubulaire, permettant la détermination précise du débit de filtration glomérulaire. La détermination de la filtration glomérulaire par mesure de la clairance de l’inuline est la technique de référence mais elle n’est pas réalisée facilement (longue et coûteuse).

- Leroux Alain. A travers la longue histoire médicale de la chicorée. Revue d'histoire de la pharmacie 1972. La chicorée dans l'histoire de la médecine et dans la céramique pharmaceutique. Supp. n°215 : p 3-12. (lien internet)

- Chevalier A. Laitues, Chicorées et Pissenlits, l'origine des formes cultivées. Revue de botanique appliquée et d'agriculture coloniale, n°266-268, Octobre-novembre-décembre 1943. pp. 273-281. (lien internet)

- Manderyck B. De la racine de chicorée à l’inuline et l’oligofructose : Dans quel but ? (lien internet)

Famille des Asteraceae, capitule à fleurs ligulées : Chicorée sauvage. Colmar 25 sept 2015.

Flèche verte : couple (ligule + extrémité des app. reproducteurs) matérialisant une fleur. Il y a autant de ligule à cinq dents que d'app. reproducteur.

Flèche noire : manchon formé par la soudure des anthères (app. mâle) contenant le pollen.

Flèche rouge ; stigmates, extrémité de l'app. reproducteur femelle dépassant du manchon.

Platanthere à fleurs verdâtres

Platanthera chlorantha (Orchidaceae)

Le nom de genre "platanthera" est dérivé du grec platys, large et du latin anthera, l'anthère, énonçant l'importance de l'écartement des loges polliniques.

Le grec chloros qui signifie vert a donné notamment le mot chlorophyle, il est assemblé ici à anthos, la fleur : "chlorantha" indique la couleur verdâtre des fleurs.

Il s'agit d'une plante de 20 à 70 cm. Elle présente généralement deux feuilles larges à sa base. Les fleurs sont regroupées en une inflorescence peu dense, elles sont de couleur blanche tirant vers le vert. Le labelle présente une forme rappelant un large éperon. Éléments distinctifs de l'espèce voisine Platanthera bifolia, les loges polliniques sont très écartées et divergentes (flèches rouges sur la seconde photo), l'éperon est très long avec une extrémité épaissie verdâtre.

Elle fleurit en juin-juillet, dans les prairies vosgiennes d'altitude, souvent voisine de l'Orchis tacheté. Son éperon est nectarifère, sa finesse et sa longueur favorisant une pollinisation par les papillons.

L'observation attentive (flèches noires sur la seconde photo), de la torsion du pédicelle des fleurs permet d'objectiver ici une étape fondamentale et originale de la floraison des orchidées : la résupination.

Le labelle est un pétale particulier, dont l'originalité a été soulignée lors de la description des autres espèces alsaciennes. Souvent large, orné de motifs colorés, parfois recouvert de poils, il joue un rôle attractif, de leurre sexuel, de piste d’atterrissage balisée, indispensable à la pollinisation de la fleur par les insectes. A la formation de la fleur, dans le bouton floral, le labelle est en position dorsale, position supérieure. Pour placer le labelle en position adaptée, donc ventrale ou inférieure, la fleur va donc subir une rotation, une torsion de 180°, au niveau du pédicelle ou bien directement au niveau de l'ovaire pour les fleurs sans pédicelle. A de très rares exceptions, ce phénomène est commun à toutes les orchidées.

Dirwimmer C, Martinak D, Parmentelat H, Pierné A. A la découverte des orchidées d'Alsace et de Lorraine. Éditions Biotope.

Dupont F, Guignard JL, Botanique. Les familles de plantes. 16ème édition. Editions Elsevier Masson.

Reille M, Dictionnaire visuel de botanique. Editions Ulmer.

Col du Calvaire, le 08.07.2016

Renouée bistorte

Bistorta officinalis (Polygonaceae)

Cette famille botanique des Polygonaceae est celle de l'oseille, de la rhubarbe, des rumex, du sarrasin et ... des renouées.

Polygonaceae dérive du grec polygonum, littéralement "plusieurs genoux", soulignant les articulations nombreuses des tiges. Cet aspect "noueux" de la tige est illustré par le nom de certaines plantes de la famille : les renouées.

Dans le cas de la Renouée bistorte, Bistorta officinalis ou encore Polygonum bistorta, bistorte fait en plus référence à sa racine, "deux fois tordue", bistortus en latin.

Plante mellifère de 20 à 80 cm (image ci dessous), les fleurs roses sont regroupées en épi unique terminant la tige. Dans notre région, elles sont visibles dès la fin du printemps, en altitude, dans les prés et les milieux humides du massif des Vosges.

Outre l’esthétique de son épi floral, la Renouée bistorte fait l'objet de programmes de restauration dans certaines régions car elle est l'hôte de deux papillons menacés.

Le Cuivré de la bistorte (Lycaena helle) est l'un des plus petit papillon diurne en France. Les femelles pondent leurs œufs sur la face inférieure de la Renouée sur laquelle vivront et à partir de laquelle se nourriront les chenilles. Les chrysalides passeront l'hiver sur le sol accrochées à une feuille morte de Renouée. L'année suivante les adultes participeront au butinage de la Renouée.

L'autre papillon est le Petit collier argenté (Clossiana selene), la Renouée bistorte n'en est pas l'hôte exclusive.

Col du Calvaire, le 27.06.2016

La piloselle

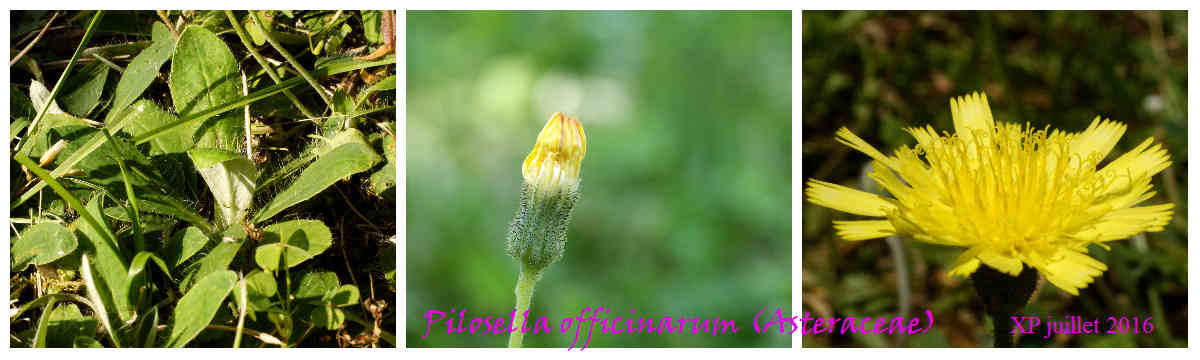

Pilosella officinarum (Asteraceae)

Elles est également appelée Eperviere piloselle, d'où l'autre dénomination latine : Hieracium pilosella.

Piloselle fait référence aux poils qui recouvrent la plante.

Il s'agit d'une plante de 10 à 15 cm, les feuilles sont disposées en rosettes à la base de la plante, hérissées de poils, le dessous est grisâtre. Elle émet des stolons rampant, comportant de petites feuilles, qui s'enracineront pour donner une nouvelle rosette.

Les fleurs apparaissent de mai à septembre, elles sont toutes ligulées (ligule à cinq dents) de couleur jaune, condensées sur un capitule unique entouré à sa base d'un involucre de bractées et au sommet d'un pédoncule velu.

Cette petite plante banale, "mauvaise herbe " qui s'invite et envahit littéralement les parties sèches et pauvres de nos pelouses est intéressante à divers titres pour les curieux.

Elle est connue de longue date pour ses vertus diurétique puissante et cholérétique.

Plus original, elle synthétise des dérivés polyphénoliques (acide caféique, acide chlorogénique) et une molécule de la famille des coumarines, l'ombélliférone qui présente notamment des propriétés antibactériennes, antifongiques et ... herbicides.

Antibactérienne, l'ombelliferone est capable d'inhiber in vitro le développement des colonies du germe responsable de la brucellose ("fièvre de Malte").

Les racines superficielles de la Piloselle sécrètent entre autre cette ombelliferone qui inhibe la germination et la croissance des éventuelles plantes voisines. Il s'agit là d'une action herbicide, une toxicité à distance, appelée télétoxie.

La limitation biochimique des espèces voisines et l'émission de nombreux stolons lui permettent de coloniser le terrain de proche en proche et d'aboutir à une couverture intégrale du sol ... au dépend de la pelouse !

Voulant photographier en fin d'après midi, la fleur de piloselle épargnée par la tondeuse, le capitule était refermé sur lui même ! Le lendemain en milieu de matinée la fleur était de nouveau déployée !?

La nyctinastie ( Nuctos, "la nuit" et nastos, "le mouvement" ) définit les mouvements des pièces florales consécutives aux variations de la luminosité, le plus souvent selon un rythme quotidien. Ces mouvements qui ne disparaissent pas tout de suite lorsque la plante est maintenue quelques temps à l'obscurité, suggèrent l'existence d'une "horloge interne". Des pigments (phytochromes) présents dans les feuilles permettent d'évaluer plus spécifiquement l'intensité de la lumière rouge et de synchroniser cette horloge biologique avec les variations d'intensité lumineuse du nycthémère. Sous l'impulsion d'un signal (onde de dépolarisation) commandé par l'intensité de lumière rouge, c'est une variation du volume, entrée et sortie d'eau, des cellules situées à proximité de la base des pétales qui explique les mouvements de ces pièces florales. Les cellules gonflent par entrée d'eau, appuient sur la base interne des pétales qui se redressent ; la fleur se ferme. Les cellules dégonflent, les pétales "tombent" ; la fleur s'ouvre.

Au 18eme siècle, à partir des travaux de son fils, le naturaliste suédois Carl von Linné, imagine dans son ouvrage Philosophia botanica une horloge florale basée sur la nyctinastie. Beaucoup de ces fleurs nous sont connues, mais avions nous porté attention à leurs mouvements et horaires réguliers d'ouverture et de fermeture ? Ainsi, le mouron rouge, l’œillet d'inde, le souci, le pissenlit, l'ornithogale (surnommée la dame de onze heure), le liseron, et ... la piloselle font partie de cette horloge florale. La piloselle s'ouvrirait vers 8 heures et se fermerait vers 15 heures ...

Lenne C. Dans la peau d'une plante. Éditions Belin.

Botineau M. Botanique systématique et appliquée des plantes à fleurs. Editions Tech et Doc Lavoisier.

Jean Claude Ameisen, Sur les épaules de Darwin. Je t'offrirai des spectacles admirables. Co-édition : Actes Sud, Babel et France Inter, Les liens qui libèrent.

Orchis moucheron

Gymnadenia conopsea (Orchidaceae)

Le grec conops, la mouche, a donné son nom a cette espèce.

Il s'agit d'une espèce de 20 à 70 cm, les feuilles sont lancéolées, vertes. Les petites fleurs roses plus ou moins foncées, plus rarement blanches, sont nombreuses, regroupées en une inflorescence allongée. Les sépales et un pétale forment un casque, encadré par deux pétales latéraux horizontaux, le labelle est trilobé. L'éperon est fin, long et descendant, nectarifère expliquant une pollinisation préférentielle par les papillons diurnes ou nocturnes.

L'orchis moucheron apparait mi mai sur les collines calcaires pré-vosgienne d'Alsace mais peut venir tout type de sol, y compris en altitude. Elle est fréquente et non protégée.

Dirwimmer C, Martinak D, Parmentelat H, Pierné A. A la découverte des orchidées d'Alsace et de Lorraine. Éditions Biotope.

Sigolsheim, le 29.05.2016