Pinguicula, une plante carnivore, mais pas seulement !

Pinguicula vulgaris (Lentibulariaceae) est une espèce européenne observable des Pyrénées jusqu'au Groenland.

Elle est notamment présente au dessus du cercle polaire arctique, en Norvège sur l'archipel des Vesteralen.

Pinguicula vulgaris affectionne les milieux humides au substrat pauvre, acide, mais plus riches en insectes.

Les insectes semblent être attirés par l'aspect brillant des glandes qui couvrent la surface de ses feuilles. L'odeur des proies en décomposition pourrait également participer à l'attraction car, si elle met longtemps à attraper la première proie, elle est ensuite plus rapidement couverte par d'autres.

La carnivorie de Pinguicula repose sur deux types de glandes surtout présentes à la surface des feuilles

Les glandes pédonculées et les glandes sessiles plus courtes.

Les glandes pédonculées sécrètent un mucilage collant responsable de la capture de la proie mais ne jouent qu'un rôle mineur dans sa digestion. Les glandes sessiles sont le site principal de production des enzymes de digestion.

La viscosité du mucilage est adaptée à la taille des petits insectes à capturer. Elle limite également l'abrasion de la surface de la feuille lorsque la proie se débat.

Les feuilles sont capables de mouvements lents en quelques heures voire quelques jours. Elles s'incurvent légèrement non pour le maintient de la proie mais pour garder les sécrétions en place.

La sécrétion enzymatique ne concerne pas toute la feuille mais reste localisée au pourtour de la proie.

Couvertes par une proie, les glandes et les cellules de la feuille perdent localement leur turgescence pour améliorer leur contact puis former en quelques heures un petit bol contenant les sécrétions digestives dans lesquelles baignera la proie.

Le mucilage collant, enrichi et acidifié par le pool des secrétions enzymatiques, permet la digestion puis le transport des nutriments de la proie vers la plante.

Des essais ont prouvé l'absorption de nutriments depuis les proies au profit de la plante.

Lors d'apport de protéines marquées au carbone14 à Pinguicula, le carbone14 a été retrouvé au centre de croissance de la plante après un délai de digestion de 2h.

Une culture de Pinguicula qui « végétait » en milieu pauvre en azote et phosphore a repris sa croissance et sa floraison lorsque les feuilles ont été supplémentées en pollen de pin.

En milieu naturel, du fait de l'ouverture du piège, du pollen et des graines peuvent être également attrapés et digérés.

Une enzyme encore jamais identifiée dans les sécrétions digestives des plantes carnivores a été récemment mise en évidence. L'alpha-amylase est une enzyme permettant l'hydrolyse de l'amidon, un polymère de glucose produit par les plantes vertes comme réserve énergétique.

Pinguicula, plante carnivore, est ainsi la seule plante herbivore.

Chez trois genres de plantes carnivores, de l'ordre des Caryophyllales, Drosera, Dionée et Népenthès, le contact d'une proie déclenche un signal électrique et la production localisée de jasmonate pour assurer la capture de la proie. Cette voie présente chez toute plante permet l'activation d'un mécanisme de défense au niveau systémique après une attaque d'herbivore.

Le genre Pinguicula appartient à l'ordre des Lamiales, un ordre éloigné de celui des Caryophyllales.

Comme pour toute plante, mimant une attaque herbivore, une blessure de la plante par une aiguille entraîne bien une augmentation de jasmonate.

En revanche, la capture d'une proie ne déclenche aucun signal électrique dans la feuille et le niveau de jasmonate n'augmente pas 2h ou 24h après avoir nourri Pinguicula avec une mouche.

L'application de jasmonate exogène à Pinguicula n'induit pas d'activité enzymatique et ne mime pas la présence d'une proie contrairement à la réponse des Caryophyllales au jasmonate exogène.

L'absence de production de jasmonate chez Pinguicula est cohérente avec l'absence de signal électrique dans le système de détection de proie contrairement à Drosera et Dionea.

Chez Pinguicula l'activation des glandes digestives se limite à la libération du fluide digestif en réponse à un stimulus chimique de la proie sur les glandes à son contact.

Le début de la sécrétion est consécutif à un mouvement rapide d'ions chlorure suivi par un flux aqueux à travers les glandes, entraînant les enzymes stockées dans les cellules des glandes vers l'extérieur. Les glandes restent actives pendant le processus de sécrétion et des enzymes supplémentaires sont encore synthétisées et sécrétées dans le fluide digestif après la stimulation.

Le type de signal impliqué après la capture de la proie reste non connu.

Ces données sont issues de deux articles :

The genus Pinguicula L. (Lentibulariaceae) : an overview. Legendre L. Acta Bot Gallica 2000 ; 147(1) : 77-95.

Jasmonate-independent regulation of digestive enzyme activity in the carnivorous butterwort Pinguicula x Tina. Kocab O et al. Journal of Experimental Botany 2020 ; 71 (12) : 3749-58.

Drosera et la goutte d'eau.

Une Drosera capture ses proies à l'aide des tentacules collantes de ses feuilles.

Après stimulation mécanique par une proie, des potentiels d'action électriques sont générés sous la tête des tentacules périphériques touchées et provoquent leur flexion. Ces tentacules ramènent ainsi la proie vers le centre de la feuille au contact des tentacules centrales plus courtes. La stimulation de ces petites tentacules est à l'origine d'une accumulation localisée de jasmonate dans le tissus de la feuille qui va induire la flexion des tentacules périphériques non encore touchées pour renforcer la prise de la proie et initier la sécrétion d'enzymes digestives.

Il y a 150 ans, Darwin, obsédé par l'originalité de sa "beloved Drosera", Drosera rotundifolia, observait avec curiosité que la chute d'une goutte d'eau ne parvenait pas à déclencher le piège alors que la plante réagissait à l'application d'une solution azotée ou à une stimulation mécanique même minime par un solide.

Cent cinquante années plus tard, sur les bases des connaissances actuelles, une équipe tchèque a voulu approfondir le mécanisme physiologique de ce comportement mystérieux à l'aide de Drosera capensis.

L'application d'une goutte d'eau sur la tête des tentacules ne produit qu'un faible nombre de potentiels d'action et ne permet pas l’accumulation de jasmonate dans le tissus. L'application d'une solution de chlorure d'ammonium ou la stimulation mécanique provoquent en revanche un grand nombre de potentiels d'action et une flexion rapide des tentacules.

Les stimulations mécanique (toucher), chimiques (solution de chlorure d'ammonium, flocons de chitine) ou par un insecte vivant provoquent une accumulation localisée du jasmonate tissulaire et la sécrétion d'enzymes digestives. L'insecte vivant, alliant stimulation mécanique et chimique, permet la sécrétion enzymatique la plus importante.

Ces travaux et observations sont détaillés dans l'article :

Water cannot activate traps of the carnivorous sundew plant Drosera capensis : on the trail of Darwin's 150-old mystery.

Pavlovic A, Vrobel O, Tarkowski P. Plants 2023 ; 12 : 1820.

Orchis mascula (Orchidaceae) en Pays Welche.

Variations autour du thème de la couleur.

Fin avril, le printemps s'installe enfin à Labaroche ?

Le coucou, les euphorbes, les boutons d'or, puis les pissenlits tachent de jaune vif les paysages.

Plus discret, l'Orchis mâle pointe çà et là sa hampe violette dans les prés, sur les talus et le bord des haies. L'herbe a bien profité des dernières pluies. Un petit groupe d'Orchis mâle violet foncé se détache sur le vert du pré à côté de deux inflorescences blanches.

L’Orchis mâle se rencontre sur tout le continent européen, l’ouest asiatique et le nord de l’Afrique. Les inflorescences comprenant jusqu’à une vingtaine de fleurs violettes apparaissent tôt au printemps et ne procurent aucune récompense (ni nectar, ni pollen) à leurs visiteurs : bourdons, bourdons coucou, abeilles solitaires et scarabées. Des visiteurs probablement jeunes et inexpérimentés en ce début de saison.

Une équipe du CNRS de Montpellier s’est intéressée à la probabilité de pollinisation et de fructification de cette orchidée à floraison précoce, n’offrant aucune récompense à ses pollinisateurs.

Au sein de populations homogènes d’Orchis mâle violettes, le pourcentage de fleurs donnant des fruits est de l’ordre de 6 % par inflorescence. Une proportion particulièrement faible en comparaison de celles d’autres espèces d’orchidées plus tardives dans la saison ou offrant du nectar.

Comme à Labaroche, de rares individus à inflorescences blanches voire rose pâle se remarquent parfois de façon très irrégulière parmi certaines populations d’Orchis mâle observées par cette équipe avec une fréquence de l’ordre de 0,6 % pour les blanches et de 0,3 % pour les roses.

Une trentaine d’autres espèces d’orchidées généralement violettes, rose, voire rouges peuvent également héberger de rares individus présentant par mutation des inflorescences blanches ou plus claires.

Chez ces variants d’Orchis mâle blancs ou rose, le pourcentage de fleurs donnant des fruits reste de l’ordre de 6 % par inflorescence.

En revanche, la présence d’un individu décoloré au sein d’une population violette va considérablement modifier la donne. Lorsque les Orchis violettes sont situées à moins de 150 cm d’un individu à inflorescence blanche ou rose pâle, la fréquence de fleurs violettes formant un fruit atteint 27 % par inflorescence. Soit une augmentation de la pollinisation multipliant par 4 la formation des fruits chez les individus de couleur violette situés à proximité d’un individu de couleur blanche ou rose pâle.

Les parfums, composés volatils, émis par les inflorescences des différentes couleurs, violettes, blanches, rose pâle, principalement d’origine terpénique, ne présentent pas de différence significative.

Les auteurs ont alors placé des balles de ping-pong sur des tiges métalliques au sein de population d’Orchis mâle à inflorescence violette. Lorsque la balle est peinte en violet ou en vert, le succès de la pollinisation ne change pas avec seulement 6 % de fruits par inflorescence.

En revanche, lorsque la balle reste blanche ou est peinte en rose clair, l’effet est le même qu’en présence d’une inflorescence blanche avec une hausse de pollinisation conduisant à plus de 26 % de fleurs formant un fruit. Une expérience qui souligne l’attraction visuelle exercée par les inflorescence claires d’Orchis mâle sur les insectes pollinisateurs.

Une mutation ponctuelle conduisant à une inflorescence blanche ou pâle au sein d’une population violette ne bénéficie donc pas à la plante blanche elle même mais aux plantes violettes situées à proximité.

L’existence et la maintenance de rares variants à fleurs blanches apparaît comme un mécanisme adaptatif visuel améliorant significativement la pollinisation de cette orchidée à floraison de début de saison, à fleurs sombres et sans récompense.

"Le plus souvent, quand l'expérience a fini par nous montrer comment la vie s'y prend pour obtenir un certain résultat, nous trouvons que sa manière d'opérer est précisément celle à laquelle nous n'aurions jamais pensé." H Bergson. L'évolution créatrice. P.U.F

Références.

Dormont L et al. Rare white-flowered morphs increase the reproductive success of common purple morphs in a food-deceptive orchid. New Phytologist 2010 ; 185 : 300-10.

Dormont et al. Helping in food-deceptive orchids ? A possible mecanism maintaining polymorphism of floral signal. Plant Signal Behav 2010 ; 5 : 526-7.

Schatz B et al. Presence, distribution and effect of white, pink and purple morphs on pollination in the orchid Orchis mascula. European Journal of Envoronnemental Science 2013 ; 3 : 119-128.

Un érable en fleur. A la recherche des origines.

Le printemps est tardif en altitude et le soleil bas en cette fin mars à Labaroche.

Il est le seul arbre en fleur dans cette haie sans feuille.

Des grappes de fleurs dressées, de couleur vert pâle tirant vers le jaune.

Au sol, les feuilles mortes sont découpées en 5 lobes aux extrémités pointues. Entre les lobes, les découpes sont arrondies.

L’écorce du tronc est finement craquelée longitudinalement.

L’érable plane Acer platanoides est un arbre à feuilles caduques. Les feuilles sont opposées, grandes (10 à 30 cm), à l’extrémité d’un long pétiole laissant apparaître une goutte de suc laiteux lorsqu’il est arraché de l’arbre. En automne, le feuillage se pare d’une teinte jaune rouge spectaculaire.

Les fleurs regroupées en grappes se dressent avant l’apparition des feuilles, fin mars début avril. Le calice et la corolle de cinq pièces chacun entourent huit étamines sur un disque nectarifère et un ovaire prolongé par un style au stigmate bifide. Un même arbre porte le plus souvent des fleurs hermaphrodites, mais peut parfois porter également des fleurs uniquement mâles ou femelles. L’espèce est dite polygame. Les abeilles sont attirées par le nectar produit par les fleurs.

Le fruit caractéristique des érables (la samare) est constitué de deux hélices ou ailes membraneuses accolées contenant chacune un fruit sec (akène).

Les érables formaient historiquement la famille des Aceraceae.

Leur inclusion récente ainsi que celle du marronnier (anciennement Hippocastanaceae), à la faveur de certaines études phylogéniques récentes (APG II et APG III), dans la famille des Sapindaceae comportant des espèces essentiellement tropicales (Litchis, Guarana …), ne semble pas faire l’unanimité.

Le genre « Acer » est un groupe monophylétique, c’est à dire regroupant une espèce ancestrale unique ainsi que la totalité de ses descendants. Avec près de 150 espèces, les érables sont très présents dans les forêts de l’hémisphère nord. Une présence très ancienne attestée par la découverte de fossiles.

La plus grande diversité avec plus d’une centaines d’espèces se trouve sur le continent asiatique, le reste étant observé en Amérique du nord, Europe et Afrique du nord.

C’est pourtant en Alsaka qu’on été découverts des fruits fossilisés datant du paléocène (60 millions d’années), donc beaucoup plus anciens que les fossiles du continent asiatique datant du miocène (20 millions d’années).

Cette opposition apparente entre grande diversité d’espèces asiatiques mais plus vieux fossile sur le continent américain pose la question de l’origine ancestrale du genre « Acer » : Amérique du nord ou Asie ?

Des analyses phylogénétiques effectuées par une équipe chinoise accorderaient une plus grande probabilité à une origine ancestrale asiatique du genre « Acer ». Les érables se seraient ensuite dispersés vers l’Europe et l’Amérique du nord.

De fait, les espèces euro-méditerranéennes et nord-américaines du genre « Acer » ne constituent pas un sous groupe homogène issu d’un ancêtre commun et suggérent donc des origines multiples.

Une première migration apparemment restreinte au départ de l’Asie aurait eu lieu au cours de l’éocène (55 millions d’années) via le « Bering Land Bridge » reliant l’Asie de l’est et l’Amérique du nord. Le refroidissement du climat et les glaciations, il y a 30 millions d’années (oligocène) aurait ensuite limité la migration des espèces et provoqué un extinction importante d’espèces dans les régions euro-méditerranéennes et nord-américaines en comparaison des régions de l’Asie qui n’auraient pas connu de grande couverture glaciaire.

Une seconde migration de l’Asie vers l’Europe ou encore de l’Asie vers l’Amérique du nord par le « Bering Land Bridge » voire le « North Atlantic land bridge » aurait suivi au cours du Miocène (20 millions d’années), favorisée par le réchauffement climatique et l’augmentation de la diversité des insectes du milieu de cette période.

Il est ainsi probable que ce soit à la faveur de cette « deuxième vague » que soient passés vers l’est les ancêtres des érables rouges et des érables à sucre aujourd’hui emblèmes des états du continent nord américain et que ce soit entre autre élargie vers l’ouest, en Europe, la présence des « ancêtres » de notre érable plane (Acer platanoides) décrit ci dessus.

Références.

Schaffner JH. Questionnaire on certain facts bearing on the theory of sexuality and chromosome constitution. Science 1926 ; 43 : 384-5.

Buerki S, Forest F, Acevedo-Rodríguez P, Callmander MW, Nylander JA, Harrington M, Sanmartín I, Küpfer P, Alvarez N. Plastid and nuclear DNA markers reveal intricate relationships at subfamilial and tribal levels in the soapberry family (Sapindaceae). Mol Phylogenet Evol. 2009 ; 51 : 238-58.

Buerki S, Porter P. Lowry PP, Alvarez N, Razafimandimbison SG, Küpfer P, Callmander MW. Phylogeny and circumscription of Sapindaceae revisited: molecular sequence data, morphology and biogeography support recognition of a new family, Xanthoceraceae. Plant Ecology and Evolution Fast Track 2010 : 1-12.

Gao J, Liao PC, Huang BH, Yu T, Zhang YY, Li JQ. Historical biogeography of Acer L. (Sapindaceae): genetic evidence for Out-of-Asia hypothesis with multiple dispersals to North America and Europe. Sci Rep 2020 ; 10(1) : 21178.

https://doi.org/10.1038/s41598-020-78145-0

Reille M. Dictionnaire visuel des arbres et arbustes communs. Editions Ulmer. Paris 2015.

Dupont F et Guignard JL. Botanique. Les familles de plantes. 16ème édition. Elsevier Masson. Issy les Moulineaux 2015.

Bosch M. Reconnaître facilement les arbres par leurs feuilles. Editions Ulmer. Paris 2018.

L'Anémone des bois

Anemone nemorosa (Ranunculaceae)

La famille des Ranunculaceae comprend plus de 2000 espèces, essentiellement des vivaces des régions tempérées et froides de notre hémisphère. Le Bouton d'or, la Ficaire, l'Hellebore, l'anémone pulsatille, l'Ancolie, la Clématite, le Pied d'alouette ou encore l'Aconit font partie de cette famille.

L'Anémone des bois fleurit dès le mois de mars lorsque les jours sont encore courts. Elle fait partie des espèces dites "vernales" (vernum, le printemps en latin) qui à partir d'une structure souterraine, ici un rhizome, sont les premières à apparaitre en fin d'hiver et dont le cycle de vie en sous bois doit impérativement être bouclé avant que la lumière du soleil ne soit trop réduite par l'apparition et l'allongement des feuilles sur les arbres.

L'Anémone des bois est une plante vivace par un rhizome horizontal, allongé, charnu. Sa taille varie de 10 à 30 cm. Sa fleur, considérée comme "primitive", est constituée de tépales (généralement 2 cycles de 3 tépales) de couleur blanche à rose, les étamines et les carpelles sont en nombre important et indéterminé. La fleur est solitaire sur son pédoncule recourbé avec, plus bas, trois feuilles divisées en trois lobes dentés.

L'anémones des bois est fréquente dans les bois humides. Comme le Muguet, l'Anémone des bois serait une espèce préférentielle des forêts anciennes.

Ces deux espèces ont une durée de vie longue, se reproduisent principalement par voie végétative (respectivement bulbilles et rhizomes) et la dispersion de semences est généralement faible. D'où une faible capacité à recoloniser les milieux forestiers modifiés par l'homme.

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-4830-synthese

Dupont F, Guignard JL. Botanique. Les familles de plantes. 16eme ed. Editeur Elsevier Masson. p 172-180

Lenne C. Dans la peau d'une plante. Éditions Belin. p 182-183

Dupouey JL et Dambrine E. La mémoire des forêt. Rendez-vous techniques de l’ONF n°14 (automne 2006) : 45-50

Accueillir la lumière du soleil.

"Toute forêt fait de la vie une force qui permet d'accueillir la lumière du soleil dans le corps de Gaïa pour l'animer. En effet, grandir, pour chaque plante, c'est accumuler de la lumière dans son propre corps. Accumuler de plus en plus de lumière à partir d'une étoile extra terrestre. Chaque plante est donc un agent d'assimilation d'une matière extraterrestre qui vient d'une étoile dans le corps minérale de Gaïa. L'arbre, qu'on imagine comme l'expression la plus terrestre de la vie, contient et retient dans sa chair carbonique une lumière qui vient d'ailleurs. Une pomme, une poire, une pomme de terre : de petites lumières extraterrestres encapsulées dans la matière minérale de notre planète. C'est cette même lumière que chaque animal cherche dans le corps de l'autre lorsqu'il mange (peu importe s'il mange d'autres animaux ou des plantes) : tout acte d'alimentation n'est rien de plus qu'un commerce secret et invisible de lumière extraterrestre qui, à travers ces mouvements, coule de corps en corps, d'espèce en espèce, de royaume en royaume. Les vivants transforment les pierres en dépots stellaires."

Extrait de : Métamorphoses. Emmanuele Coccia. Bibliothèque Rivages. Editions Payot et Rivages. Paris 2020.

"Les plus utiles sont ceux qui gagnent le moins"

Extrait de "Emile ou de l'éducation" de Jean Jacques Rousseau, publié en 1762.

Il y a une estime publique attachée aux différents arts en raison inverse de leur utilité réelle. Cette estime se mesure directement sur leur inutilité même, et cela doit être. Les arts les plus utiles sont ceux qui gagnent le moins, parce que le nombre des ouvriers se proportionne au besoin des hommes, et que le travail nécessaire à tout le monde reste forcément à un prix que le pauvre peut payer. Au contraire, ces importants qu'on n'appelle pas artisans, mais artistes, travaillant uniquement pour les oisifs et les riches, mettent un prix arbitraire à leurs babioles ; et, comme le mérite de ces vains travaux n'est que dans l'opinion, leur prix même fait partie de ce mérite, et on les estime à proportion de ce qu'ils coûtent. Le cas qu'en fait le riche ne vient pas de leur usage, mais de ce que le pauvre ne peut les payer.

JJ Rousseau. Emile ou de l'éducation. Edition GF Flammarion. Paris 2009.

Anémone hépatique

Hépatica nobilis (Ranunculaceae).

C’est l’aspect trilobé de ses feuilles qui est à l’origine de la dénomination « hépatique » en référence aux lobes hépatiques. Des feuilles dites un peu abusivement « persistantes » de couleur verte parfois rougeâtre.

Contrairement à d’autres plantes à feuilles « persistantes », l’Anémone hépatique n’apprécie pas les sols acides, elle préfère les sites calcaires avec un sol meuble et bien drainé.

La partie souterraine est constituée d’un petit rhizome vertical ou diagonal dont une extrémité dépérit tandis que l’autre, l’apex, croit lentement. De nombreuses racines adventices aux propriétés rétractiles maintiennent l’ensemble dans le sol.

Les organes souterrains sont les réserves hivernales d’azote et de phosphates extraits du sol durant l’automne. Ces réserves seront utilisées séquentiellement pour la croissance des fleurs puis des feuilles au printemps.

C’est une des premières à fleurir dans les forêts du nord de l’Europe. Les boutons floraux sont formés en automne pour une floraison débutant de février à début avril selon le climat,

La floraison dure de 3 à 4 semaines. Chaque petite tige portant une seul fleur. Les fleurs d’un diamètre de 15 à 30 mm sont formées de 3 bractées sous la fleur assemblées en un pseudo calice, 5 à 6 sépales violets entourent 30 à 45 étamines disposées en spirale ; au centre le gynécée comporte de 10 à 15 pistils.

Dans le but de limiter l’autofécondation, la maturité des organes femelles précède celles des organes mâles. Les fruit sont des akènes comportant un élaïosome, un corps gras très calorique apprécié des fourmis qui participent de fait à la dispersion des graines.

L’Anémone hépatique est capable de vivre plusieurs décennies.

L’Anémone hépatique diffère des autres plantes qui fleurissent au printemps dans les bois et les forêts de feuillus (Anémone sylvie et autres ...) par le cycle de ses feuilles et leur durée de vie.

Le feuillage de l’Anémone hépatique n’est pas un feuillage persistant au sens strict mais plutôt un feuillage pérenne et « caduc au printemps ». Les nouvelles feuilles, dont l’ébauche s’est formée un an auparavant, apparaissent peu après la floraison, tout début mai. Elles remplacent les anciennes, flétries, par le jeu d’une probable translocation des hydrates de carbone emmagasinés dans les racines en direction des nouvelles feuilles.

Par ce biais, la plante n’est jamais sans feuille et assure sa photosynthèse durant toute l’année.

En botanique, la persistance des feuilles est généralement interprétée comme un mécanisme de conservation en milieu pauvre en nutriment ou en milieu à faible luminosité ; les plantes d’ombre ayant habituellement un taux de croissance et un métabolisme plus bas que les plantes de pleine lumière. La tolérance au stress d’Hepatica nobilis inclut des conditions de faible luminosité mais également une faible disponibilité de nutriments dans le sol.

La durée de vie annuelle des feuilles permet de compenser un accès difficile à la lumière et une photosynthèse limitée.

La plante reprend sa photosynthèse très tôt au printemps encore avec les « anciennes » feuilles avant que les arbres au dessus soient pourvus de leur feuillage. La croissance de nouvelles feuilles après la floraison semble optimale. L’investissement de la biomasse dans les organes sexuels a terminé sa phase maximale et le développement de feuilles nouvelles, à pleine capacité photosynthétique, fin mai, permet la continuité de la photosynthèse malgré l’apparition des feuilles du couvert supérieur des arbres puis durant l’été sous un moindre flux lumineux.

L’hiver la photosynthèse est plus limitée par la température que par l’intensité lumineuse. La disposition des feuilles à plat sur la couche de litière, la croissance de la plante sur des pentes, des emplacements ou la litière éparse et ne recouvre pas les feuilles, permet le maintient de la photosynthèse lors de période douce sans neige.

Références bibliographiques :

Anderson T. Seasonal dynamics of biomass and nutrients in Hepatica nobilis. Flora 1997 ; 192 : 185-95.

Zuraw R et coll. Ecology and morphology of the flowers of Hepatica nobilis Scherb (Ranunculaceae). Modern Phytomorphology 2013 ; 4 : 39-43.

Centaurea groupe jacea, une fleur sensible aux butineurs.

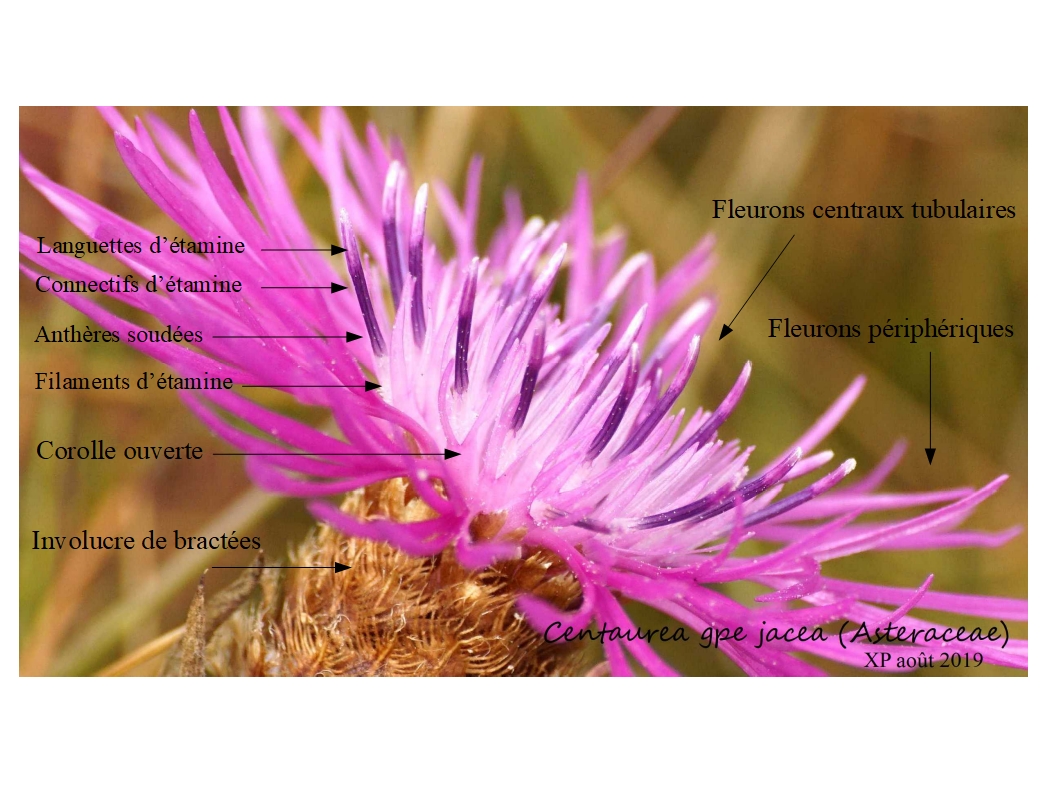

L’inflorescence des Asteraceae est un capitule constitué d'un receptacle couvert dans sa partie inférieure de bractées stériles disposées en "involucre", puis regroupant sur sa partie supérieure un ensemble de petites fleurs élémentaires ou fleurons. Le capitule est donc une fleur « composée de » … d’où le nom ancien de cette famille « les composées » ; le nom d’avant la révolution cladistique et moléculaire.

Chaque fleur élémentaire ou fleuron est donc de petite taille, le calice est réduit, peu visible, les pétales de la corolle sont soudés formant un tube. L’ovaire est infère et le style terminé par deux stigmates portant de petites brosses de poils. Les cinq étamines sont attachées au bas de leur filet à la base de la corolle puis soudées par leurs anthères formant un manchon autour du style. La fente sur les anthères permettant la libération du pollen est tournée vers l’intérieur de ce manchon. Une anatomie des organes mâles et femelles qui préfigure une présentation du pollen dite « en piston ». Le style et son extrémité en brosse pouvant coulisser au sein du manchon formé par les anthères et pousser le pollen à son extrémité, disponible pour venir au contact d’un insecte.

La sous famille la plus connue et la plus importante est celle des des « asteroïdeae » ( pâquerette, marguerite, arnica ... ). Dans cette sous famille, la floraison du capitule est progressive, centripète, les fleurons « s’ouvrent » de l’extérieur du capitule vers l’intérieur. Le tube formé par les anthères se forme et se souleve lors de la croissance de la corolle et des étamines. Les organes mâles arrivent à maturité avant les organes femelles. Les deux stigmates du style immature, souvent tronqués avec des poils à l’extrémité, bloquent alors la partie inférieure de ce tube. Le pollen est libéré par les anthères à l’intérieur du tube et c’est la croissance du style au sein de ce tube qui va pousser le pollen vers l’extérieur, disponible pour la collecte et la dissémination par les insectes.

Centaurea fait partie d'une sous famille à priori plus primitive, celle des « carduoïdeae ». Cette sous famille comporte encore un réceptacle bombé, des bractées en écailles, parfois avec épines, et des fleurons tous tubulaires. On note tout de même chez certaines espèces des fleurons périphériques modifiés, plus visibles, conférant une plus grande attractivité pour les insectes à l’ensemble du capitule. Pourtant, la Centaurée fait preuve d'un certain perfectionnement évolutif dans son mécanisme de protection et d’exposition du pollen.

Le pollen n'est émis à l'extérieur de la fleur qu’en présence de l’insecte visiteur. La patte du butineur touche et irrite un ou plusieurs filaments des étamines déclenchant la contraction du ou des filaments. Cette contraction du filament provoque l’inclination du tube des anthères vers le filament touché en même temps que le coulissement du style encore immature dans le tube qui pousse et libère une fraction de pollen directement au contact de l’insecte. Seule une fraction du pollen est libérée à chaque stimulation par un insecte et une période de latence est nécessaire aux étamines avant que le mécanisme soit de nouveau fonctionnel. Il semble que 9 à 10 stimulations/contractions libèrent la totalité du pollen disponible dans le « tube ». Ce mécanisme perfectionné permet l’épargne et la protection du pollen contre le vent, la pluie, et peut être certains insectes non pollinisateurs. Il ne fonctionne d'ailleurs pas en présence d'eau libre dans la corolle et le nombre des contractions semble plus faible en période de grosses chaleurs.

Cette évolution pour protéger et limiter la dispersion inutile du pollen profite également à l'insecte pollinisateur puisqu'en se contractant et s’incurvant, les filaments s’écartent, créant plus d’espace entre eux, permettant également à l’insecte d’accéder plus aisément au nectar qu’il était venu chercher !

Détail de l'androcée, images et légendes : cliquer sur une image pour agrandir.

Les insectes butineurs et pollinisateurs en images : cliquer sur une image pour agrandir.

Toutes les remarques ou corrections concernant l'identification des insectes en image sont les bienvenues.

Références bibliographiques.

Small J. Irritability of the polle-presentation mechanism in the Compositae. Annals of Botany 1917 ; 31 : 261-268.

Percival M. Pollen presentation and pollen collection. New phytol 1950 ; 49 : 40-63.

Gardou C. Recherches biosystématiques sur la Section Jacea CASS. et quelques sections voisines du genre Centaurea L. en France et dans les régions limitrophes. Feddes Repertorium 1972 ; 83 : 311-472.

Faegri K. and Van Der Pijl L. The principles of pollination ecology. Third edition. Editions Pergamon Press 1979.

Brantjes NBM. Regulated pollen issue in Isotoma, Campanulaceae, and evolution of secondary pollen presentation. Acta Bot. Neerl. 1983 ; 32 : 213-22.

Meiri L. and Dulberger R. Stamen filament structure in the Asteraceae : the anther collar. New Phytol 1986 ; 104 : 693-701.

Leins P. and Erbar C. Secondary pollen presentation syndromes of the asterales. Bot. Jahrb. Syst. 2006;127 : 87-103.

Dupont F. et Guignard JL. Botanique, Les familes de plantes. 16ème édition. Editeur : Elesevier Masson. Issy les Moulineaux 2015.

Printemps "étonnant, non ?"

Le pangolin ressemble à un artichaut à l'envers avec des pattes, prolongé d'une queue à la vue de laquelle on se prend à penser qu'en effet, le ridicule ne tue plus.

Extrait de : Pierre Desproges. Dictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des bien nantis. Edition du Seuil. Paris 1985.